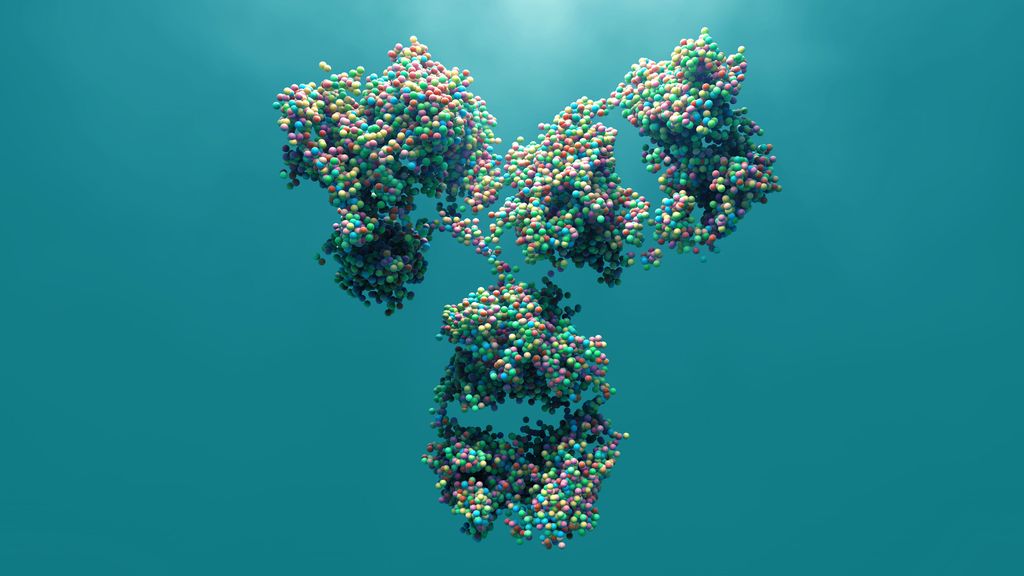

Der Antikörper Prasinezumab könnte das Fortschreiten der Erkrankung bremsen

Vielen Dank für Ihr Interesse!

Einige Inhalte sind aufgrund rechtlicher Bestimmungen nur für registrierte Nutzer bzw. medizinisches Fachpersonal zugänglich.

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

Prasinezumab, ein monoklonaler Antikörper, der aggregiertes Alpha-Synuclein bindet, könnte eine potenziell krankheitsmodifizierende Therapie für bestimmte Untergruppen bei der Parkinsonkrankheit im Frühstadium sein, so das Ergebnis einer aktuell in Nature Medicine publizierten Post-hoc-Analyse.1

Prasinezumab galt als vielversprechender Wirkstoffkandidat über verschiedene Subgruppen hinweg, als dessen Effekte in der Phase-II-Studie PASADENA (NCT03100149) untersucht wurden. In dieser Studie erhielten 316 Patient:innen im Frühstadium der Erkrankung zu gleichen Anteilen randomisiert entweder intravenöse Infusionen eines Placebos oder verschiedene Dosen von Prasinezumab (1500mg oder 4500mg) alle 4 Wochen über 52 Wochen hinweg. Als primärer Endpunkt wurden Veränderungen im Summen-Score des MDS-UPDRS (Bereich: 0 bis 236, wobei höhere Werte auf eine größere Beeinträchtigung hinweisen) im Vergleich zum Ausgangswert herangezogen.

Effekte über alle Subgruppen zu schwach ausgeprägt

Zu Baseline betrugen die mittleren MDS-UPDRS-Werte 32,0 in der Placebogruppe, 31,5 in der 1500-mg-Gruppe und 30,8 in der 4500-mg-Gruppe. Die mittleren Veränderungen vom Ausgangswert bis zur 52. Woche waren in der Placebogruppe am größten (9,4 ± 1,2), gefolgt von der 4500-mg-Gruppe (8,8 ± 1,2; p=0,72) und der 1500-mg-Gruppe (7,4 ± 1,2; p=0,24). Das weniger stark ausgeprägte Fortschreiten der motorischen Defizite unter Prasinezumab war im Vergleich zu Placebo jedoch nicht ausreichend, um insgesamt einen relevanten Unterschied ausmachen zu können.2

Fokus auf Untergruppen mit schnellerer motorischer Progression

Allerdings könnten die Vorteile zur Dämpfung der Progression motorischer Symptome höchstwahrscheinlich für Untergruppen klinisch klarer sein, worauf nun die aktuelle explorative Analyse hindeutet.1 „In dieser Arbeit wurde der Fokus auf Untergruppen mit schnellerer motorischer Progression gelegt, da diese die Wahrscheinlichkeit, einen potenziellen Behandlungseffekt über einen kurzen Zeitraum von einem Jahr zu detektieren, erhöht“, erläutert Mitautorin Prof. Kathrin Brockmann, Mitglied der PASADENA-Forschungsgruppe und Leiterin der Parkinson-Ambulanz am Universitätsklinikum Tübingen. Zu diesem Zweck wurden die Ergebnisse aus den beiden Dosis-Gruppen gepoolt und dann nach einzelnen Subgruppen mit erwartbar schnellerer Krankheitsprogression, wie zum Beispiel Patient:innen mit MAO-B-Inhibitor-Medikation zu Baseline (n=115), Erkrankten im Stadium 2 nach Hoehn und Yahr (n=238) und Menschen mit einem diffus-malignen Subphänotyp der Parkinsonerkrankung (n=59), separat ausgewertet.1

Relevante Vorteile für Subgruppen detektierbar

Die Daten wurden anhand der Ergebnisse des MDS-UPDRS-Teils III, bei dem Behandelnde die motorischen Symptome der Betroffenen bewerten, evaluiert. Die Subgruppenanalysen ergaben den größten Vorteil einer Antikörper-Gabe hinsichtlich des geringsten Anstiegs des MDS-UPDRS-Teils III im Vergleich zu Placebo über 1 Jahr hinweg für den diffus-malignen Subphänotyp der Parkinsonerkrankung mit einer relativen Differenz von –64%. Außerdem profitierten die Subgruppen mit MAO-B-Inhibitor-Medikation (relative Differenz –39%) und Patient:innen im Stadium 2 nach Hoehn und Yahr (relative Differenz –40,2%) ebenfalls stärker. „In dieser explorativen Analyse wurden klinisch relevante Vorteile zur Reduktion der Progression motorischer Symptome für vordefinierte Untergruppen mit schnellerem Krankheitsprogress in der 52-Wochen-Analyse unter Prasinezumab dokumentiert“, schlussfolgert Brockmann.

Weitere Analysen zur Validierung der Ergebnisse

„Aufgrund der geringen Fallzahlen wären größere Studienpopulationen und weitere Analysen zur Validierung der Ergebnisse notwendig, um konkrete Rückschlüsse ziehen zu können“, gibt Brockmann zu bedenken. „Diese Arbeit liefert aber einen ersten Hinweis darauf, dass Prasinezumab die motorische Verschlechterung signifikant verlangsamen könnte“, betont sie. Prasinezumab bleibe somit bei Parkinson ein spannender Ansatz, der insbesondere bei Untergruppen mit schnellerer Progression oder aber zur Evaluation möglicher kleinerer Effektstärken in nicht so schnell progredienten Subgruppen über einen längeren Zeitraum weiter erforscht werden sollte, empfiehlt die Expertin.

Quelle:

Deutscher Kongress für Parkinson und Bewegungsstörungen, 25. bis 27. April 2024, Rostock

Literatur:

1 Pagano G et al.: Nat Med 2024; 30: 1096-103 2 Pagano G et al.: N Engl J Med 2022; 387(5): 421-32

Das könnte Sie auch interessieren:

Menschen mit Demenz: Was beeinflusst deren Überleben nach Diagnosestellung?

Verschiedenste Faktoren beeinflussen die Überlebenszeit nach einer Demenzdiagnose. Das Wissen um Risikofaktoren zum Zeitpunkt der Diagnose einer Demenzerkrankung oder in deren Verlauf ...

Alzheimer: Was gibt es Neues in der Biomarker-Entwicklung?

Schätzungen zufolge leben in Österreich 115000 bis 130000 Menschen mit einer Form der Demenz. Eine Zahl, die sich bis zum Jahr 2050 verdoppeln wird.1 Antikörper-Wirkstoffe könnten in der ...

Kappa-FLC zur Prognoseabschätzung

Der Kappa-freie-Leichtketten-Index korreliert nicht nur mit der kurzfristigen Krankheitsaktivität bei Multipler Sklerose, sodass er auch als Marker zur Langzeitprognose der ...