Die Zukunft der CAR-T-Zell-Therapie bei neurologischen Erkrankungen

Das Interview führte Christian Fexa

Unser Gesprächspartner:

Univ.-Prof. Dr. Thomas Berger, MSc, FEAN

Vorstand

Universitätsklinik für Neurologie

Medizinische Universität Wien

E-Mail: thomas.berger@meduniwien.ac.at

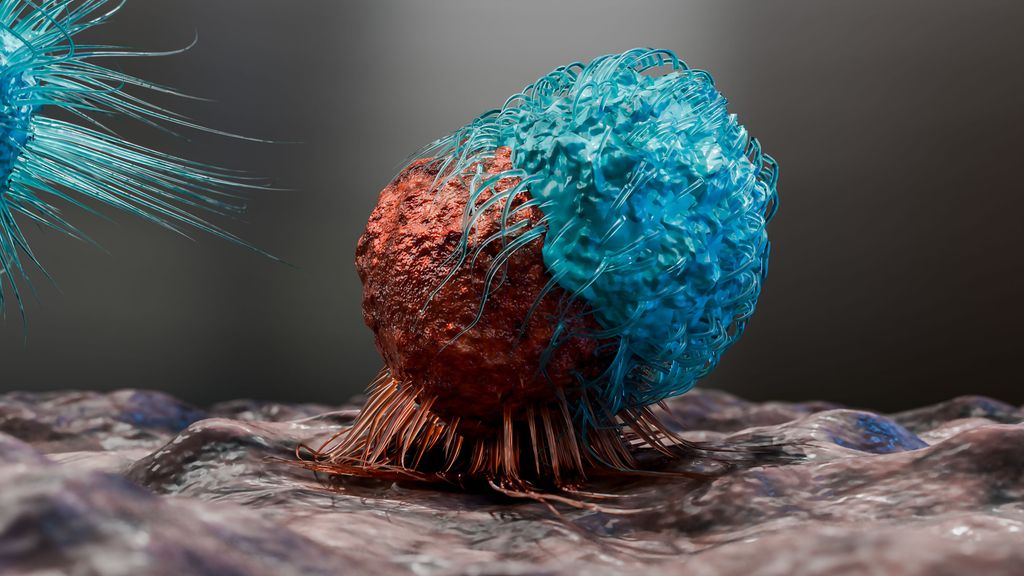

Mit der CAR-T-Zell-Therapie wurden in der Hämatoonkologie bahnbrechende Erfolge gefeiert. Erste Studien mit CAR-T-Zellen bei Autoimmun- und neurologischen Erkrankungen liefern vielversprechende Ergebnisse. Wir sprachen mit Univ.-Prof. Dr. Thomas Berger, Universitätsklinik für Neurologie, Medizinische Universität Wien, über seine Einschätzung dieser neuen Technologie in der Neurologie.

Herr Professor Berger, wie neu ist die CAR-T-Zell-Therapie?

T. Berger: Die CAR-T-Zell-Therapie ist ein relativ neues immuntherapeutisches Verfahren, das bis jetzt vor allem in der Hämatoonkologie zum Einsatz kam. Die Therapie erfolgt durch genetisch modifizierte T-Zellen, die spezifische Oberflächenantigene auf Zielzellen erkennen und eliminieren. Am besten untersucht und bereits eingesetzt wird sie vor allem bei B-Zell-mediierten Erkrankungen aus dem Bereich der Hämatoonkologie wie z.B. bei B-Zell-Lymphomen.

Gibt es bereits Daten zur CAR-T-Zell-Therapie aus anderen Bereichen?

T. Berger: Nach den positiven Ergebnissen in der Hämatoonkologie lag es natürlich sehr nahe, diese Methode der „deep depletion“ auch bei anderen Erkrankungen wie z.B. Autoimmunerkrankungen zu testen. Natürlich sind Autoimmunerkrankungen ein relativ breites Feld. Aber manche Autoimmunkrankheiten sind B-Zell-Antikörper-mediiert. Die Erlanger Gruppe um Georg Schett hat in einer Publikation des New England Journal of Medicine 2024 die Ergebnisse zur CD19-CAR-T-Zell-Therapie bei Autoimmunkrankheiten beschrieben.

Wie viele Patienten waren in die Studie eingeschlossen?

T. Berger: Es wurden insgesamt 15 Patienten eingeschlossen: Patienten mit systemischem Lupus erythematodes, mit idiopathischer inflammatorischer Myositis und mit systemischer Sklerose. Die Patienten erhielten eine einmalige Infusion von chimären CD19-Antigenrezeptor(CAR)-T-Zellen nach einer Vorkonditionierung mit Fludarabin und Cyclophosphamid. In der Studie konnten durchschlagende Erfolge erzielt werden. Durchschlagend insofern, als diese Patienten zum Großteil vorher mit der bisherigen immunmodulierenden oder immunsuppressiven Behandlung therapierefraktär waren. Durch die CD19-CAR-T-Zell-Therapie wurden die Patienten nahezu beschwerdefrei oder es besserte sich zumindest der Zustand der Patienten deutlich. Vor allem wurde in weiterer Folge keine andere Therapie mehr benötigt.

Gibt es auch Studienergebnisse zu neurologischen Erkrankungen?

T. Berger: Bei neurologischen Erkrankungen gibt es Berichte zu Multipler Sklerose (MS), zu Myasthenie und zu Neuromyelitis-optica-Spektrum-Erkrankungen. Die Idee dahinter ist, tatsächlich auch bei diesen Erkrankungen diese rasche Zerstörung der CD19-exprimierenden B-Zellen, die sog. „deep depletion“, durchzuführen. Bei neuroimmunologischen Erkrankungen gibt es zugelassene B-Zell-depletierende Therapien, also Therapien mit monoklonalen Anti-CD20- oder auch Anti-CD19-Antikörpern. Aber das Hauptproblem bei neurologischen Erkrankungen ist, dass die Blut-Hirn-Schranke von Makromolekülen wie monoklonalen Antikörpern nicht überwunden werden kann. Eigentlich kann man nur hoffen, dass gerade eine Entzündung und somit eine Blut-Hirn-Schranken-Störung vorhanden ist, damit der Bypass der monoklonalen Antikörper möglich ist. Auf der anderen Seite ist das natürlich auch eine mechanistische Vorstellung, weil im Grunde die Autoimmunität nicht im Zielorgan entwickelt wird – im Hirn oder im Rückenmark –, sondern primär peripher. Der Hauptwirkungsort dieser monoklonalen Antikörpertherapien liegt ja auch in der Peripherie.

Wie viele Therapien sind bei der CAR-T-Zell-Therapie nötig?

T. Berger: Man hat die Vorstellung, dass es sich um eine einmalige Therapie handelt – also einen einmaligen Therapiezyklus und keine Dauertherapie. Diese Idee ist nicht ganz so alt, weil man früher bei der autologen hämatopoetischen Stammzelltherapie Ähnliches gedacht hat. Durch eine einmalige Immunsuppression in Richtung Myelo- oder Lymphoablation sollte sich „das Problem erledigt“ haben. Das hat sich natürlich als nicht ganz richtig herausgestellt, weil es das Prinzip der immunologischen Toleranz gibt, das dem zugrunde liegt – also das heißt, eine Therapie, die die Autoimmunität eradiziert. Und in dem Fall natürlich höchstwahrscheinlich nur mit einem wirklichen immunsuppressiven Therapieansatz, der alles löscht und ein Reset bewirkt. Dies wird natürlich mit einer Therapie mit monoklonalen Antikörpern nur temporär gelingen, wie man auch weiß, weil dann diese Rekonstitution und die Wiederkehr nicht nur der Targets, also der B-Zellen, sondern auch letztlich der Krankheitsaktivität einträten.

Die Wunschvorstellung, angefangen bei der autologen/allogenen Stammzelltransplantation, ist die immunologische Toleranzinduktion. Das heißt, die Autoimmunität ist mit dieser Prozedur beseitigt. Und das liegt ein bisschen der Idee der CAR-T-Zellen zugrunde. Zumindest bei den publizierten Ergebnissen, auch mit längerer Beobachtung aus der Erlanger Gruppe, hat man diesen Eindruck.

Es gibt aber natürlich noch viele offene Fragen. Man möchte natürlich sowohl bei den Indikationen in der Hämatoonkologie als auch bei den Autoimmunerkrankungen wissen, ob die CAR-T-Zellen im Zielorgan sind, also bei neuroimmunologischen Indikationen im Zentral- oder auch im peripheren Nervensystem. Bei entsprechenden Untersuchungen konnten CAR-T-Zellen im Liquor nachgewiesen werden.

Offensichtlich ist die Persistenz dieser CAR-T-Zellen bei hämatoonkologischen Erkrankungen viel länger als bei Autoimmunerkrankungen, was zu Unklarheiten führt: Keiner weiß, ob das gut oder schlecht ist. Intuitiv würde man meinen, je länger sie da sind, desto besser. Umgekehrt kann man auch sagen: Je kürzer sie da sind, desto weniger Risiken bestehen für potenzielle zukünftige Erkrankungen.

Ein Punkt, den man auch beachten muss, ist, dass die CAR-T-Zell-Therapien mit Nebenwirkungen verbunden sind. Das sogenannte Zytokinsturm-Syndrom tritt offensichtlich bei den Tumorerkrankungen häufiger als bei den beschriebenen Autoimmunerkrankungen auf. Erklären lässt sich das dadurch, dass bei Tumortherapien Tumorzellen zerfallen müssen, und das ist bei der Autoimmunität nicht geplant, weil es ja keine malignen Zellen gibt. Man möchte den autoimmunen Teil des vorhandenen Immunsystems eradizieren.

Relevant ist zudem, dass bei den Patienten mit hämatoonkologischen Erkrankungen Sekundärtumoren beschrieben wurden.

Ist dazu Näheres bekannt?

T. Berger: Diese Sekundärtumoren sind zwar extrem selten, aber durchaus relevant. Die CAR-T-Zellen werden mit einem Virusvektor engineert und man hat den Virusvektor auch in diesen T-Zell- oder auch in anders immunmediierten Sekundärtumoren gefunden. Diese Vektor-induzierten Risiken konnten also nachgewiesen werden.

Als Neurologe nimmt man sich natürlich bei den neuroimmunologischen Erkrankungen im Vergleich zu Tumorerkrankungen ein Stück zurück. Denn wir sprechen nicht von einer Einschränkung der Lebenserwartung wie bei malignen hämatoonkologischen Erkrankungen. Auch wenn es bei neuroimmunologischen Erkrankungen in der Regel also keine Limitation der Lebenserwartung gibt, so ist es doch die Lebensqualität, die teilweise über viele Jahre oder Jahrzehnte stark beeinträchtigt ist.

Man wird diese Beobachtung also weiter verfolgen müssen.

Gibt es eine Weiterentwicklung bei den CAR-T-Zellen?

T. Berger: Ja, es wird z.B. überlegt, vektorfreie CAR-T-Zellen herzustellen, etwa mit der CRISPR/Cas-Genschere. Ein spannender nächster Entwicklungsschritt wird sein, dass man die CARs koppelt – also dass man die CAR-T-Zellen nicht nur gegen einen bestimmten Zelltyp bzw. Oberflächenmarker richtet, sondern gegen mehrere und somit Tandems oder multiple CAR-Konstrukte herstellt.

Diese neuen Techniken werden wahrscheinlich zuerst in der Hämatoonkologie angewandt werden. Aber gleichzeitig wird das auch bei neuroimmunologischen Erkrankungen in der Zukunft eineRolle spielen, wenn es sich um keine Vektor-basierten Therapien mehr handelt.

Bei welchen neurologischen Erkrankungen könnte die CAR-T-Zell-Therapie eingesetzt werden?

T. Berger: Derzeit gibt es auf dem Feld der neuroimmunologischen Erkrankungen einen gewissen Hype bei MS. Ich bin aber nicht sicher, ob das wirklich der richtige Zugang ist. Bei MS helfen zwar B-Zell-mediierte Therapien, aber es ist nicht so, dass es sich um eine exklusiv B-Zell-mediierte Erkrankung handelt. In der Neuroimmunologie gibt es andere Erkrankungen, bei denen sich die Therapie besser eignet: zum Beispiel bei den Neuromyelitis-optica-Spektrum-Erkrankungen, die definitiv Antikörper-mediiert und damit auch B-Zell-Plasmazellen-mediiert sind. Weiters ist die Therapie auch bei Myasthenia gravis geeignet, einer prototypisch Antikörper-vermittelten neuroimmunologischen Erkrankung. Also ich glaube, dass es sinnvoll sein wird, sich auf diese Erkrankungen zu konzentrieren, und das scheint auch hinsichtlich aktueller klinischer Studien der Fall zu sein, auch wenn es Studien zu MS gibt.

Wird die CAR-T-Zell-Therapie auch in der Neuroonkologie eine Rolle spielen?

T. Berger: In der Neuroonkologie hat es einen erheblichen Shift von der rein deskriptiven Tumorentität zu einer definitiv neuropathologisch-molekularpathogenetischen Klassifikation gegeben. Die WHO-Klassifikation neurologischer Tumorerkrankungen ist ja nur noch auf die Molekularpathologie bzw. Neuropathologie ausgerichtet. Aber nicht nur in der Klassifikation ist die Pathologie wichtig; sie sagt auch etwas über die Prognose und die Therapieansätze aus.

Die CAR-T-Zell-Therapie wird auch in der Neuroonkologie von Bedeutung sein, insbesondere weil schon gezeigt wurde, dass Immuncheckpoint-Inhibitoren-Therapien eine wesentliche Rolle spielen, zumindest in der Propagierung des Tumors und damit auch in der Therapie.

Vielen Dank für das Gespräch!

Das könnte Sie auch interessieren:

Highlights zu neurodegenerativen Erkrankungen vom EAN-Kongress

Prof. Dr. Elena Moro, Präsidentin der European Academy of Neurology (EAN), eröffnete den elften Kongress der Vereinigung in Helsinki. Führende Expert:innen verschiedener Fachrichtungen ...

Prognosemarker in der Schlaganfallrehabilitation

In den vergangenen Jahrzehnten sind zahlreiche Publikationen zur frühzeitigen Abschätzung des Rehabilitationserfolges nach Schlaganfall unter Einschluss von klinischen Parametern und ...

Insomnie: Diagnostik, Phänotypen und innovative Therapieansätze

Insomnie zählt zu den häufigsten und hartnäckigsten Schlafstörungen mit erheblichen Folgen für die Lebensqualität. Die umfassende Schlafanamnese und die kognitive Verhaltenstherapie sind ...