Prognosemarker in der Schlaganfallrehabilitation

Autorin:

Prim. i.R. Univ.-Prof. DDr.

Susanne Asenbaum-Nan, MBA, MSc

Wien

E-Mail: susanne@asenbaum.at

In den vergangenen Jahrzehnten sind zahlreiche Publikationen zur frühzeitigen Abschätzung des Rehabilitationserfolges nach Schlaganfall unter Einschluss von klinischen Parametern und apparativen Methoden erschienen.Der vorliegende Artikel behandelt die Prognoseerstellung betreffend die Motorik der oberen Extremität (OE) nach einer zerebralen Ischämie.

Keypoints

-

Diskutiert wird eine rund 70%ige Besserung des akuten motorischen Defizits nach einem Schlaganfall, außer bei schweren neurologischen Defiziten.

-

Praxisrelevant wäre die Bestimmung des SAFE-Scores für eine Prognosestellung. Es besteht aber eine deutliche interindividuelle Variabilität der Erholung.

-

Neue Analysemethoden sprechen für eine über die fokale Läsion hinausgehende Involvierung des gesamten Gehirns für den Rehabilitationsprozess.

Alle, die im neurologischen Akutbereich tätig sind, kennen die Frage: Wie wird der „Heilungsprozess“ nach einem Schlaganfall verlaufen? Mitarbeiter:innen und Angehörige haben ein nachvollziehbares Interesse an der Prognose und dem Outcome der Betroffenen. Auch wenn wir in der Routine gerne von „Rehabilitationspotenzial“ sprechen, sollten die Professionist:innen statt dieses vielschichtigen Ausdrucks die Termini „Erholung“ („recovery“, „recovery potential“) oder „Prognose“ bzw. „Prognosebeurteilung“ und Ergebnis (Outcome) verwenden. Kenntnisse über die Vorgänge im Rehabilitationsprozess und über die Prädiktoren und Biomarker der individuellen Erholung sind bedeutend für das weitere klinische Management und die Wahl der geeigneten personalisierten Therapie. Ziel ist es, Selbstständigkeit und eine möglichst hohe Lebensqualität der Betroffenen zu erreichen, abgesehen von einer Abschätzung der Auswirkungen einer erfolgreichen Rehabilitation auf das Gesundheitssystem und auf diverse sozioökonomische Faktoren.

Welche Eigenschaften sollten Prognosemarker aufweisen?

Idealerweise sollte durch die Wahl geeigneter Marker ein Blick in die Zukunft ermöglicht werden. Dies sollte am besten schon am Beginn der Erkrankung erfolgen, um das weitere Prozedere, sei es in Hinblick auf die rehabilitativen Maßnahmen oder auf die Planung der häuslichen Versorgung, zu erleichtern. Die individuelle Abschätzung sollte zielgerichtet auf die Betroffenen ausgerichtet sein. Es sollten möglichst einfache Methoden mit Praxisrelevanz für unterschiedliche Funktionen (wie Motorik, Sprache, Schlucken oder Gehen) eingesetzt werden.

Eine Vielfalt von möglichen Variablen zeichnet sich damit ab, wie der Zeitpunkt der initialen und abschließenden Begutachtung, die Wahl der klinischen Scores, die zahlreichen Möglichkeiten der apparativen Diagnostik oder demografische Parameter. Beispielhaft soll hier der modified Rankin Score (mRS) von 0–2 als Marker für ein gutes Outcome z.B. nach 90 Tagen erwähnt werden. Als spezieller Funktionsparameter für die OE bietet sich das genauere Fugl-Meyer Assessment (FMA) an.

Der Einfluss der initialen neurologischen Ausfälle auf den Rehabilitationserfolg

Neben der Größe der Parenchymläsion ist der Einfluss der initialen (motorischen) Beeinträchtigung als wichtiger Parameter für ein gutes oder schlechtes Outcome anzuführen. Denn die initiale Behinderung korreliert in den meisten Fällen negativ mit dem Ausmaß der Erholung. 2008 wurde von Prabhakaran et al. das Modell der „proportional recovery rule“ vorgestellt. Darin erbrachte eine Prognoseerstellung rein nach klinischen Fakten ein nur ungenaues Ergebnis hinsichtlich Erholung. Nach Ausschluss von Patient:innen mit einem schweren neurologischen Defizit (und geringer Erholung) erlaubten klinische Variablen, hier der Fugl-Meyer Score für die Motorik der OE, allerdings eine gute Vorhersage über das Ausmaß der Erholung, nämlich eine Verbesserung dieses Parameters proportional zur initialen Einschränkung um ca. 70%.

Diese Theorie wurde in den folgenden Jahren intensiv diskutiert, da sich herauskristallisierte, dass ca. zwei Drittel der Schlaganfallpatient:innen eine natürliche, spontane Verbesserung erfahren, die wohl auf einer intrinsischen neuronalen Plastizität beruht. Anders als ursprünglich vermutet dürfte die Bedeutung der initialen Behinderung in verschiedenen Patient:innenuntergruppen unterschiedlich ausfallen, sodass eine unterschiedliche Prognoseerstellung für rehabilitative Prozesse bei schwer und weniger schwer betroffenen Patient:innen diskutiert wurde. In Anbetracht einer deutlichen interindividuellen Variabilität der Erholung, die genaue Vorhersagen erschwert, wurden neben der Klinik unterschiedliche „Brain-Biomarker“ sowohl auf struktureller als auch auf funktioneller Ebene eingesetzt, um das Ergebnis einer Vorhersage zu verbessern.

Ein weiterer Prognosefaktor für die Erholung der Motorik ist die Integrität der kortikospinalen Bahnen (CST). Eine Möglichkeit der Evaluierung bieten die motorisch evozierten Potenziale (MEP) mittels transkranieller Magnetstimulation (TMS) sowie verschiedene MRT-basierte Methoden wie die Traktografie aus „Diffusion tensor imaging“(DTI)-Sequenzen. Stinear et al. veröffentlichten ab 2007 mehrere Untersuchungen, bei denen neben klinischen Parametern sowohl MEP als auch MRT-Daten in der Prognoseerstellung hinsichtlich der Motorik an der OE einbezogen wurden. Klinisch wurde ein Summenscore bestehend aus den Muskelkraftgraden der Schulterabduktion und der Fingerextension 72 Stunden nach dem Akutereignis herangezogen, der Schulterabduktions-und-Fingerextensions(SAFE)-Score. Die MEP wurden als vorhanden oder fehlend klassifiziert. Betreffend MRT wurde ein Asymmetrie-Index der Fractional Anisotropy (FA) aus den DTI-Sequenzen im hinteren Schenkel der Capsula interna berechnet.

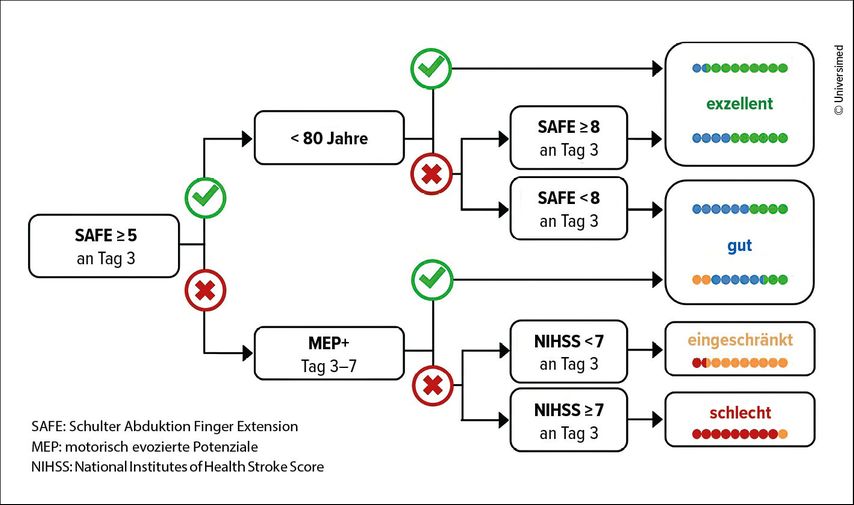

Der entwickelte Algorithmus „predict recovery potential“ (PREP) erlaubte aus den genannten Variablen eine Abschätzung des von den Autor:innen definierten Outcomes hinsichtlich der Funktion der OE. 2017 wurde der Algorithmus von Stinear et al. insofern modifiziert, als neben dem SAFE Score und den MEP statt der MRT-Daten das Alter und der National Institute of Health Stroke Score (NIHSS) am Tag 3 einbezogen wurden (PREP2). Damit konnte eine korrekte Vorhersage bezüglich der 4 Outcome-Kategorien bei 75% der Patient:innen erzielt werden (Abb.1). Allerdings ist aus dem Diagramm ersichtlich, dass Patient:innen mit einem SAFE Score <5, also schwer betroffene Personen, nicht inkludiert wurden.

Verschiedenste Vorhersagemodelle zur Abschätzung des Rehabilitationserfolges wurden unter Einbeziehen unterschiedlicher klinischer und/oder apparativer Daten mit Verwendung vielfältiger statistischer Methoden erarbeitet, wie z.B. mit Einsatz der funktionellen MRT (fMRT), aufgabenspezifisch oder in Ruhe („resting state“). Auch wurden Korrelationen zwischen Blutparametern oder genetischen Parametern wie Apolipoprotein (APO) E und dem Ausmaß der Erholung berechnet. Eine detaillierte Darstellung würde den Rahmen dieses Artikels sprengen. Durchschlagende Erfolge konnten mit einem oft praxisfernen Vorgehen allerdings nicht erzielt werden.

Neue Ansätze – Netzwerkanalyse und „brain age“

Da bei einem Teil der Betroffenen eine Prognoseabschätzung nicht zufriedenstellend gelang, wurde in den letzten Jahren das Konzept der fokalen Läsion und deren Auswirkungen um die Idee einer Netzwerkschädigung erweitert. Zur Anwendung kamen strukturelle und funktionelle Biomarker wie fMRI oder auf diffusionsgewichteter Bildgebung (DWI) basierte Sequenzen, anhand deren das Konnektom, die Gesamtheit der funktionalen oder strukturellen Verbindungen zwischen Hirnregionen, bestimmt wurde.

Rivier et al. kombinierten in einer Studie 2023 herkömmliche Parameter (Alter, Volumen der Läsion, Integrität der CST und initiale motorische Einschränkung mittels FMA) mit den Parametern eines Graphen auf struktureller Basis, der das gesamte Gehirn umfasste. Ein Graph ist eine mathematische Struktur, die im Rahmen der Netzwerkanalyse paarweise Beziehungen mit bestimmten Charakteristika beschreibt. Postuliert werden dabei „Knoten“ im Gehirn im Sinne von Kreuzungspunkten unterschiedlicher Informationen sowie deren Verbindungen. Für alle Patient:innen, unabhängig vom Ausmaß der neurologischen Defizite, konnte die Treffsicherheit der Outcome-Prognose durch eine Kombination beider Ansätze im Vergleich zu den konventionellen Parametern alleine deutlich erhöht werden (Accuracy R2 0,68 versus 0,38). Konventionell war vor allem die Integrität der CST ausschlaggebend.

Ein anderer Ansatz ist der Einfluss der „Gehirngesundheit“ („brain health“) auf das Outcome nach einem Insult durch Bestimmung des Gehirnalters, des „brain age“. Vereinfacht gesagt wurde anhand von MRT-Daten eines großen Normalkollektivs mit Berücksichtigung von regionaler Cortexdicke, Oberfläche, „white matter lesions“ und Volumen eine lebensalterspezifische MRT des Gehirns definiert. Liew et al. berechneten 2023 für alle Schlaganfallpatient:innen individuell ein „brain age“ und bildeten eine Differenz zu diesen altersentsprechenden Normalwerten („brain-predicted age difference“, PAD). Es konnte gezeigt werden: Je höher die PAD war, desto schlechter war die Erholung. Einem jüngeren „brain age“ wurde eine modifizierende Wirkung auf eine fokale Läsion zugesprochen, eine zerebrale Resilienz widerspiegelnd.

Fazit

Obwohl in den vergangenen Jahrzehnten verschiedenste Ansätze und Modelle eingesetzt wurden, um nach einem Insult eine Prognose für Wiederherstellung abgeben zu können, gelingt dies teilweise nicht zufriedenstellend und bleibt weiterhin eine Herausforderung. Eine exakte Identifikation von Biomarkern in Hinblick auf Erholung jedes Einzelnen würde das weitere neurorehabilitative Management erleichtern und helfen, dieses zu optimieren. Für Kliniker:innen faszinierend ist der Nachweis einer Involvierung des gesamten Gehirns in den Rehabilitationsprozess. Es darf aber nicht der Einfluss von „soft facts“ wie Persönlichkeit, Wille, Kognition oder Verhalten auf das Ergebnis und damit auf die Prognose nach einem Insult vergessen werden.

Literatur:

● Liew SL et al.: Association of brain age, lesion volume, and functional outcome in patients with stroke. Neurology 2023; 100(20): e2103-13 ● Rivier C et al.: Prediction of post-stroke motor recovery benefits from measures of sub-acute widespread network damages. Brain Commun 2023; doi: 10.1093/braincomms/fcad055 ● Stinear CM et al.: The PREP algorithm predicts potential for upper limb recovery after stroke. Brain 2012; 135(8): 2527-35 ● Stinear CM et al.: PREP2: A biomarker-based algorithm for predicting upper limb function after stroke. Ann Clin Transl Neurol 2017; 4(11): 811-20

Weitere Literatur bei der Verfasserin

Das könnte Sie auch interessieren:

Die Zukunft der CAR-T-Zell-Therapie bei neurologischen Erkrankungen

Mit der CAR-T-Zell-Therapie wurden in der Hämatoonkologie bahnbrechende Erfolge gefeiert. Erste Studien mit CAR-T-Zellen bei Autoimmun- und neurologischen Erkrankungen liefern ...

Highlights zu neurodegenerativen Erkrankungen vom EAN-Kongress

Prof. Dr. Elena Moro, Präsidentin der European Academy of Neurology (EAN), eröffnete den elften Kongress der Vereinigung in Helsinki. Führende Expert:innen verschiedener Fachrichtungen ...

Insomnie: Diagnostik, Phänotypen und innovative Therapieansätze

Insomnie zählt zu den häufigsten und hartnäckigsten Schlafstörungen mit erheblichen Folgen für die Lebensqualität. Die umfassende Schlafanamnese und die kognitive Verhaltenstherapie sind ...